시리아의 에프렘

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

시리아의 에프렘은 306년경 현재의 터키 지역인 니시비스에서 태어난 기독교 신학자이자 시인이다. 그는 니시비스의 야고보 주교의 지도를 받아 성장하여, 찬송가를 작곡하고 성경 주석을 쓰며 니시비스 학파의 창시자로 알려졌다. 페르시아의 침략으로 인해 에데사로 이주하여 활동하며, 다양한 이단 사상에 맞서 싸웠다. 에프렘은 아람어로 글을 썼으며, 그의 작품은 다양한 언어로 번역되었다. 그는 동방 기독교에서 수도 생활의 모범으로 존경받으며, 서방 교회에서도 교회 박사로 선포되었다. 그의 저술은 찬송가, 성경 주석, 이단 반박 글 등 다양하며, '영의 하프'라는 칭호로 널리 알려져 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 373년 사망 - 알렉산드리아의 아타나시오스

알렉산드리아의 아타나시오스는 4세기 기독교 주요 인물로서 알렉산드리아 대주교를 지냈으며, 아리우스주의에 맞서 정통 기독교 신앙을 옹호했고, 신약성서 27권 목록을 처음 제시하여 기독교 경전 확립에 기여했다. - 373년 사망 - 환온

환온은 동진 시대의 군인이자 정치가로, 군사적 능력으로 공을 세우고 북벌을 추진했으나, 권력욕을 드러내 찬탈을 시도했으며, 사후 아들에 의해 황제로 추존되었다. - 시리아의 로마 가톨릭 성인 - 루가

루가는 신약성서의 루가복음서와 사도행전 저자이자 바울의 동료였으며, 예수의 삶과 초기 기독교 공동체 역사를 기록하고 최초로 성모 마리아를 그린 화가로도 전해진다. - 시리아의 로마 가톨릭 성인 - 교황 그레고리오 3세

교황 그레고리오 3세는 731년부터 741년까지 재임한 90대 교황으로, 동로마 제국의 성상 파괴 운동에 맞서고 랑고바르드족의 침입에 대응하며 교황권을 수호하고 프랑크 왕국과의 관계를 통해 랑고바르드족의 위협에 대처하는 한편 교회 내부 문제 해결과 북유럽 및 잉글랜드 교회 지원에도 힘썼다.

2. 생애

에프렘은 306년경 로마 제국 메소포타미아 속주의 니시비스(현재 누사이빈, 터키)에서 태어났다. 이곳은 최근에 로마 제국이 획득한 지역이었다.[1][2][3] 에프렘의 찬송가에 따르면 그의 부모는 기독교 공동체의 일원이었지만, 후대의 성인전 작가들은 그의 아버지가 이교도 사제였다고 기록했다. 당시 니시비스는 다신교, 유대교, 초기 기독교 등 다양한 종교가 공존하는 곳이었으며, 주민 대부분은 아람어를 사용했고, 그리스어와 라틴어는 행정 언어로 사용되었다.

야고보는 308년에 니시비스의 두 번째 주교로 임명되었고, 에프렘은 그의 지도 아래 성장했다. 야고보는 325년 제1차 니케아 공의회에 참석하기도 했다. 에프렘은 젊은 시절 세례를 받고 서약의 자녀가 되었는데, 이는 시리아 원시 수도원주의의 특이한 형태였다. 야고보는 에프렘을 교사(시리아어 ''malp̄ānâ'')로 임명했으며, 에프렘은 교육의 일환으로 찬송가를 작곡하고 성경 주석을 쓰기 시작했다. 그의 찬송가에서 그는 자신을 "목동"(ܥܠܢܐ|알라나syr), 주교를 "양치기"(ܪܥܝܐ|라야syr), 공동체를 '우리'(ܕܝܪܐ|다이라syr)로 칭했다. 에프렘은 동방 교회의 학문 중심지였던 니시비스 학파의 창시자로 널리 알려져 있다.

337년 콘스탄티누스 1세 황제가 사망하자 페르시아의 샤푸르 2세는 로마 북부 메소포타미아를 공격하기 시작했고, 338년, 346년, 350년에 니시비스를 포위했다. 350년의 세 번째 포위 공격에서 샤푸르는 강을 우회하여 니시비스의 성벽을 약화시켰지만, 니시비스인들은 성벽을 수리했고 페르시아군은 젖은 땅에 갇히게 되었다. 에프렘은 찬송가에서 도시의 구원을 노아의 방주에 비유하며 축하했다.

359년, 볼로게세스 주교 아래 니시비스에 세례당이 건설되었다. 같은 해 샤푸르는 다시 공격해왔고, 주변 도시들은 파괴되었다. 363년 율리아누스가 사망하고 요비아누스가 황제가 되면서 니시비스는 페르시아에 넘어가고, 모든 기독교인은 추방되었다.

에프렘은 다른 사람들과 함께 아미다로 갔고, 결국 363년에 에데사(아람어로는 우르하이)에 정착했다. 50대 후반의 에프렘은 새로운 교회에서 봉사에 헌신했고, 에데사 학파에서 교사로서의 일을 계속했던 것으로 보인다. 에데사는 경쟁하는 철학과 종교로 가득했다. 에프렘은 정통 니케아 기독교인들이 에데사에서 전 주교의 이름을 따서 "팔루티아인"이라고 불렸다고 언급한다. 아리우스파, 마르키온파, 마니교, 바르다이산파 및 다양한 영지주의 분파들이 자신들을 진정한 교회라고 선언했다. 이러한 혼란 속에서 에프렘은 니케아 정통성을 옹호하는 많은 수의 찬송가를 썼다. 후대의 시리아 작가인 세루그의 야곱은 에프렘이 에데사 포럼에서 시리아 민속 가락에 맞춰 그의 찬송가를 부르도록 여성 합창단을 연습시켰다고 썼다. 370년에 그는 카이사레아에서 바실 대제를 방문한 후 이집트의 수도승들에게 여행했다. 에데사에서 10년 동안 거주한 후, 60대에 에프렘은 전염병 희생자들을 섬기다가 373년에 사망했다.[4][5]

2. 1. 초기 생애와 교육

에프렘은 306년경 로마 제국 메소포타미아 속주의 니시비스(현재 누사이빈, 터키)에서 태어났다.[1][2][3] 이곳은 최근에 로마 제국이 획득한 지역이었다. 에프렘의 찬송가에 따르면 그의 부모는 기독교 공동체의 일원이었지만, 후대의 성인전 작가들은 그의 아버지가 이교도 사제였다고 기록했다. 당시 니시비스는 다신교, 유대교, 초기 기독교 등 다양한 종교가 공존하는 곳이었으며, 주민 대부분은 아람어를 사용했고, 그리스어와 라틴어는 행정 언어로 사용되었다.야고보는 308년에 니시비스의 두 번째 주교로 임명되었고, 에프렘은 그의 지도 아래 성장했다. 야고보는 325년 제1차 니케아 공의회에 참석하기도 했다. 에프렘은 젊은 시절 세례를 받고 서약의 자녀가 되었는데, 이는 시리아 원시 수도원주의의 특이한 형태였다. 야고보는 에프렘을 교사(시리아어 ''malp̄ānâ'')로 임명했으며, 에프렘은 교육의 일환으로 찬송가를 작곡하고 성경 주석을 쓰기 시작했다. 그의 찬송가에서 그는 자신을 "목동"(ܥܠܢܐ|알라나syr), 주교를 "양치기"(ܪܥܝܐ|라야syr), 공동체를 '우리'(ܕܝܪܐ|다이라syr)로 칭했다. 에프렘은 동방 교회의 학문 중심지였던 니시비스 학파의 창시자로 널리 알려져 있다.

2. 2. 니시비스에서의 활동

306년경 니시비스 (현재 누사이빈, 터키)에서 에프렘이 태어났다. 당시 니시비스는 로마 제국이 최근에 획득한 로마 제국 메소포타미아에 속해 있었다.[1][2][3] 니시비스는 다신교, 유대교, 여러 초기 기독교 분파가 공존하는 종교적 다양성을 지닌 도시였다. 주민 대부분은 아람어를 사용했고, 그리스어와 라틴어는 행정 언어로 사용되었다.308년, 야고보가 니시비스의 두 번째 주교로 임명되었고,[4] 에프렘은 그의 지도 아래 성장했다. 에프렘은 젊은 시절 세례를 받고 서약의 자녀가 되었으며, 야고보는 그를 교사(malp̄ānâ|말파나syr)로 임명했다. 에프렘은 교육의 일환으로 찬송가를 작곡하고 성경 주석을 쓰기 시작했다. 그는 자신을 "목동"('allānâ'|알라나syr), 주교를 "양치기"(rā'yâ'|라야syr), 공동체를 '우리'(dayrâ'|다이라syr)라고 칭했다. 그는 니시비스 학파의 창시자로 널리 알려져 있다.

337년, 콘스탄티누스 1세 황제가 사망하자 페르시아의 샤푸르 2세가 니시비스를 공격하기 시작했다. 니시비스는 338년, 346년, 350년에 포위되었는데, 첫 번째 포위 공격 동안 야고보 주교가 기도로 도시를 방어했다고 전해진다. 350년 포위 공격에서 샤푸르는 강을 우회시켜 성벽을 약화시켰으나, 니시비스인들은 성벽을 수리했고 페르시아군은 젖은 땅에 갇히게 되었다. 에프렘은 찬송가에서 도시의 구원을 노아의 방주에 비유하며 축하했다.

359년에는 볼로게세스 주교 아래 니시비스의 세례당이 건설되었다. 같은 해 샤푸르 2세는 다시 공격해왔고, 주변 도시들은 파괴되었다. 363년 율리아누스가 사망하고 요비아누스가 황제가 되면서 니시비스는 페르시아에 넘어가고, 모든 기독교인은 추방되었다.[5]

2. 3. 에데사에서의 활동과 말년

363년 니시비스가 페르시아에 함락된 후, 에프렘은 아미다를 거쳐 에데사에 정착했다.[1][2][3] 50대 후반이었던 에프렘은 에데사의 교회에서 봉사하며 에데사 학파에서 교사로 활동했을 것으로 추정된다. 시리아어의 발상지였던 에데사는 다양한 철학과 종교가 경쟁하는 곳이었다. 에프렘은 정통 니케아 기독교인들이 "팔루티아인"으로 불렸다고 언급하며, 아리우스파, 마르키온파, 마니교, 바르다이산파, 영지주의 분파에 맞서 니케아 정통성을 옹호하는 많은 찬송가를 썼다.[4][5]세루그의 야곱에 따르면, 에프렘은 에데사 포럼에서 여성 합창단이 시리아 민속 가락에 맞춰 찬송가를 부르도록 훈련시켰다고 한다. 370년에는 카이사레아에서 바실 대제를 방문하고 이집트의 수도승들을 방문하기도 했다. 에데사에서 10년 동안 거주한 에프렘은 60대에 전염병 희생자들을 섬기다가 373년에 사망했다.[4][5]

2. 4. (전승)

4세기 초 현재의 시리아와 튀르키예 국경에 위치한 니시비스[20]의 가난하지만 경건한 농가에서 태어났다. 에프렘의 조상은 거지였으며, 농가가 된 것은 조부 때부터라고 한다.[21]아직 박해가 계속되던 때였지만, 경건한 기독교인이었던 집안에서 에프렘도 경건한 신자가 되도록 교육받았다. 그러나 에프렘은 소년 시절에는 조급하고 제멋대로인 성격이었으며, 자주 싸움을 하고 경솔한 언행을 했으며, 신의 존재에조차 의문을 품었다.[21]

어느 날, 양치기에게 하룻밤 묵을 곳을 부탁한 에프렘은, 늑대가 양을 물어 죽인 것을 "에프렘이 도적을 사주하여 양을 훔치려 했다"고 오인한 양치기에게 고발당하여, 무고한 죄로 투옥되었다. 감옥에는 무고한 죄로 투옥된 다른 2명이 있었다. 3명은 무고한 죄로 감옥에 있는 것을 분개하며, 인내하며 나날을 보냈다.[22]

그러나 어느 날 밤, 에프렘의 꿈속에서 목소리가 들려, 신의 뜻을 상기하고 지금까지 자신이 해 온 일을 돌이켜 보라고 알려주자, 에프렘은 자신의 지금의 처지가 과거의 죄 때문임을 깨닫고, 동료 2명에게도 이 사실을 이야기했다. 그리고 3명 모두 뉘우치고 경건한 사람이 되었다. 후에 에프렘은 결백이 증명되어 석방되었다.[22]

깊은 통회의 염을 품었던 에프렘은 석방 후, 인근 산으로 가서 은둔자가 되었다. 니시비스에서 뛰어난 금욕자로 알려진 주교 (감독) 이아코프(야고보)의 제자가 되어 지도를 받고, 고덕자가 되어갔다. 이아코프는 에프렘의 덕성과 재능이 발휘되도록 배려하여, 설교와 학교에서 아이들에 대한 교육을 하게 했으며, 제1차 전 지구 공의회(니케아 공의회)에 이아코프가 갈 때 동행시켰다. 이아코프가 영면한 후, 에데사로 가서, 그곳의 수도사들과 교류하면서, 많은 사람들에게 설교를 하고, 아리우스파에 대한 반박과, 동조자에 대한 설득·교화에 힘썼다.[23]

그 순종심 때문에 자신을 누구보다 죄 많은 자로 여겼던 에프렘은, 만년에 이집트의 황야의 위대한 은둔자들의 위업을 보고 싶어 이집트로 갔다. 이집트에서 에프렘은 존경받는 손님으로 환영받았으며, 에프렘도 은둔자들과의 교제 속에서 큰 위안을 얻었다.[24]

귀로에, 에프렘은 카파도키아의 카이사리아에 들러 성 대 바실리우스(바실리오스)를 방문했다. 바실리우스는 에프렘을 사제로 서품(서임)하려 했지만, 에프렘은 굳이 사양하여, 몇 번의 설득으로 겨우 부제직에 취임하는 것을 승낙했다. 후에 바실리우스는 에프렘을 주교로 부르려 했지만, 에프렘은 겸손함에서 죽을 때까지 부제직에 머물렀다.[24]

에데사로 돌아온 에프렘은, 만년을 은둔자로 보내려고 생각했지만, 신의 뜻에 따라 다시 사람들을 위해 일했다. 에데사에서 기근이 발생했을 때, 부유한 사람들에게 음식을 나눠주도록 설득하고, 기부금으로 구제 시설을 건설하여 많은 빈민과 병자를 구했다.[24]

그 후, 에프렘은 다시 에데사 근교의 동굴에 은둔하여, 죽을 때까지 그곳에 머물렀다.[24]

3. 언어와 민족 정체성

에프렘은 아람어로만 글을 썼으며, 에데사 방언을 사용했는데, 이는 나중에 고전 시리아어로 알려지게 되었다.[6] 에프렘의 작품에는 그의 언어(''아람어''), 고향(''아람''), 민족(''아람인'')에 대한 언급이 있어, "아람 기독교의 진정한 목소리"로 불린다.[6]

초기 학계에서는 "보물 동굴"에서 발견되는 아람어를 "시리아어"로 표기하는 그리스 관행이 에프렘에게서 기인했다고 보았으나, 이후 연구에서 해당 작품은 600년경 익명의 저술로 밝혀졌다. 따라서 에프렘의 원작은 이칭 표기에 영향받지 않았다.[6]

세루그의 야곱은 에프렘의 언어를 아람어와 "시리아어"로 이중 명명하는 관습을 받아들였고,[6] 에프렘을 ''아람인''(ܐܳܪܳܡܳܝܘܬܐ|아람마유타syc)의 ''왕관''으로 칭송했다.[6] 그러나 키루스의 테오도레토스 등의 영향으로 에프렘은 "시리아인"()으로만 표기되어, 아람인 자기 동일성이 흐려졌다.[6]

역사적 자료 편집 과정에서 일부 학자들은 아람어 원어의 중요성을 간과하고, "시리아/시리아어"로 임의 대체하여 문제가 발생했다.[6] 에프렘에게 헌정된 ''memrā''에서 ''아람인'' 용어는 원문에는 정확히 실렸으나, 영어 번역은 "시리아 민족"으로 오역되었다.[6] 이러한 문제는 일부 학자들에 의해 수정되었으나, 여전히 남아있다.[6]

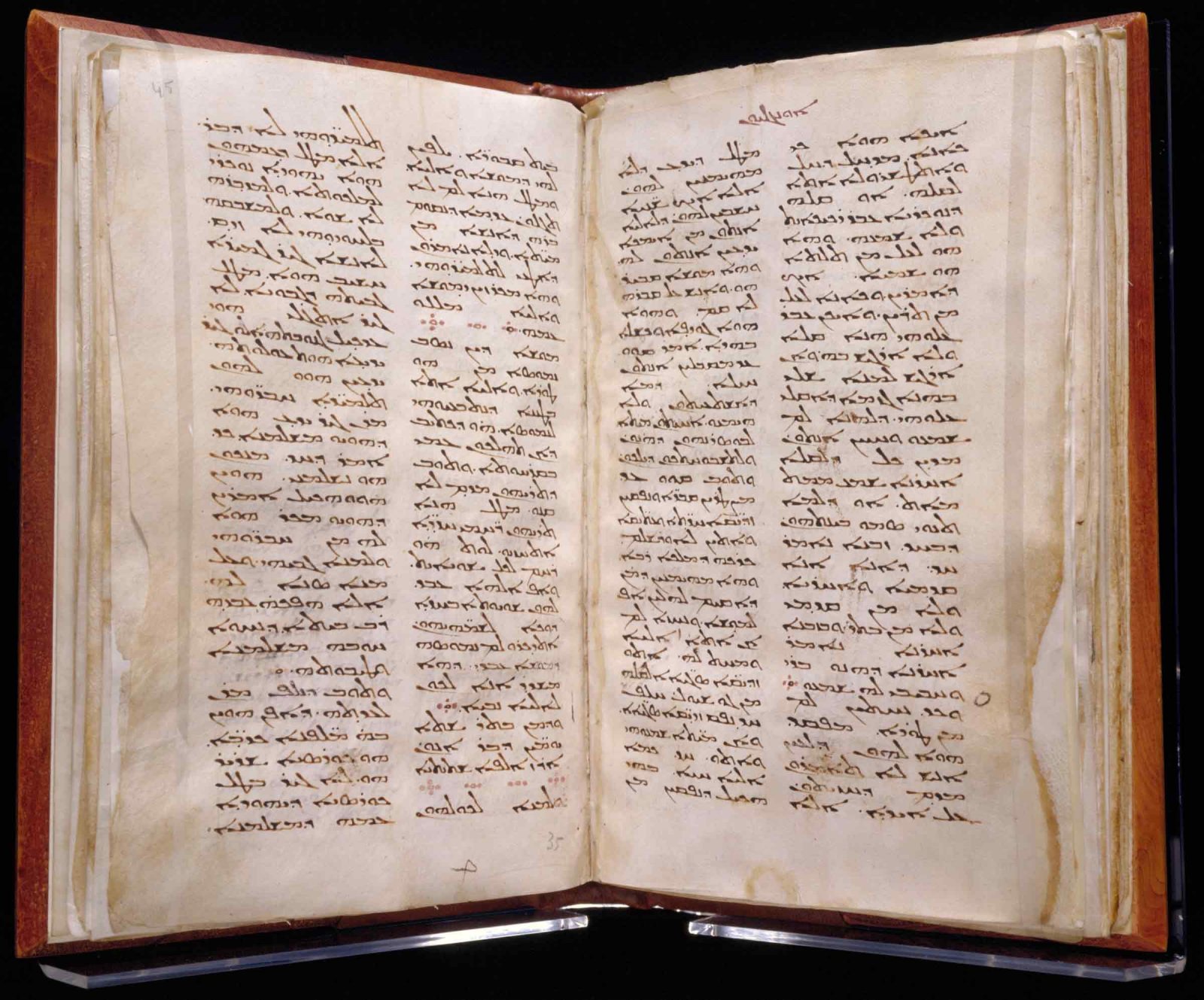

에프렘 저술은 고대 아르메니아어, 콥트어, 고대 조지아어, 코이네 그리스어 등으로 번역되었으며, 일부는 번역본으로만 존재한다.

3. 1. 아람어 사용

에프렘은 자신의 모국어인 아람어로만 글을 썼으며, 지역 에데사(''Urhaya'') 방언을 사용했는데, 이는 나중에 고전 시리아어로 알려지게 되었다.[6] 에프렘의 작품에는 그의 언어(''아람어''), 고향(''아람''), 그리고 민족(''아람인'')에 대한 몇 가지 고유어 참조가 포함되어 있어, "아람 기독교의 진정한 목소리"로 알려져 있다.[6]초기 현대 학문 연구 단계에서, "보물 동굴"[6]에서 발견되는 아람어를 "시리아어"로 표기하는 오랫동안 지속된 그리스 관행의 몇 가지 예가 에프렘에게 기인할 수 있다고 믿어졌지만, 이후 학문적 분석을 통해 해당 작품이 600년경 익명의 저자에 의해 쓰여졌음이 밝혀졌다. 따라서 에프렘의 원래 작품은 이칭 (외국어) 표기에 영향을 받지 않은 전통에 속한다는 것이 확인되었다.[6]

에프렘 작품의 초기 찬미자 중 한 명인 신학자 세루그의 야곱 (521년 사망)은 이미 자신의 언어를 아람어(''Ārāmāyā'')뿐만 아니라 "시리아어"(''Suryāyā'')로 이중 명명하는 관습을 받아들인 세대에 속했다.[6] 그는 에프렘에게 헌정된 설교 (''memrā'')에서 그를 ''아람인'' (ܐܳܪܳܡܳܝܘܬܐ|아람마유타syc)의 ''왕관'' 또는 ''화관''으로 칭송했으며, 같은 칭찬이 초기 전례 텍스트에서도 반복되었다.[6] 키루스의 테오도레토스의 작품에서 이미 널리 퍼져 있던 그리스의 영향으로 인해,[6] 에프렘을 시리아 정체성과 연관시키고 그를 "시리아인" ()으로만 표기하는 것이 관례가 되었고, 이로써 그의 아람인 자기 동일성이 흐려졌다.[6] 이는 그의 저술과 다른 아람어 사용 작가의 작품, 그리고 초기 전례 전통의 예에서도 증명되었다.

이러한 문제 중 일부는 역사적 자료 편집 분야 내의 몇 가지 방법론적 문제의 결과로, 최근까지도 학문 문헌에서 지속되었다.[6] 시리아 연구 내에서 자료의 비판적 편집 및 번역 과정에서 일부 학자들은 아람인과 그들의 언어(ārāmāyā)에 대한 고유어 지정을 사용한 원래 용어의 중요성을 간과했다. 여기에는 다양한 형태의 임의적 (그리고 종종 설명되지 않은) 개입이 포함되었다.[6] 이러한 간과는 주로 번역 및 주석에서 진정한 용어를 다의어인 시리아/시리아어 표지로 대체함으로써 나타났다.[6] 앞서 언급된 에프렘에게 헌정된 ''memrā''에서 ''아람인'' (ܐܳܪܳܡܳܝܘܬܐ|아람마유타syc / 아람족)에 대한 용어는 소스의 원래 스크립트로는 정확하게 출판되었지만,[6] 영어로는 "시리아 민족"으로 번역되었다.[6] 그 후 소스에 아람 관련 용어에 대한 언급 없이 "시리아/시리아어" 정체성과 관련된 인용문 중 하나로 나열되었다.[6] 일부 학자들에 의해 발견되어 수정되었음에도 불구하고,[6] 이러한 용어 대체는 다른 사람들에게 계속해서 문제를 야기하고 있다.[6]

에프렘 저술의 여러 번역본은 고대 아르메니아어, 콥트어, 고대 조지아어, 코이네 그리스어 및 기타 언어로 존재한다. 그의 작품 중 일부는 번역본으로만 존재한다 (특히 아르메니아어로).

3. 2. 아람인 정체성

에프렘은 자신의 모국어인 아람어로만 글을 썼으며, 에데사(''Urhaya'') 방언을 사용했는데, 이는 나중에 고전 시리아어로 알려지게 되었다.[6] 에프렘의 작품에는 그의 언어(''아람어''), 고향(''아람''), 그리고 민족(''아람인'')에 대한 몇 가지 고유어 참조가 포함되어 있다.[6] 따라서 그는 "아람 기독교의 진정한 목소리"로 알려져 있다.[6]초기 현대 학문 연구 단계에서, "보물 동굴"에서 발견되는 아람어를 "시리아어"로 표기하는 오랫동안 지속된 그리스 관행의 몇 가지 예가 에프렘에게 기인할 수 있다고 믿어졌지만, 나중의 학문적 분석은 해당 작품이 훨씬 늦게(600년경) 익명의 저자에 의해 쓰여졌음을 보여주었고, 따라서 에프렘의 원래 작품이 이칭(외국어) 표기에 영향을 받지 않은 전통에 속한다는 것을 보여주었다.[6]

에프렘의 작품을 초기에 높이 평가했던 신학자 세루그의 야곱(521년 사망)은 이미 자신의 언어를 아람어(''Ārāmāyā'')뿐만 아니라 "시리아어"(''Suryāyā'')로 이중 명명하는 관습을 받아들인 세대에 속했다.[6] 그는 에프렘에게 헌정된 설교(''memrā'')를 썼으며, 그를 ''아람인'' (ܐܳܪܳܡܳܝܘܬܐ|아람인syc)의 ''왕관'' 또는 ''화관''으로 칭찬했고, 같은 칭찬이 초기 전례 텍스트에서 반복되었다.[6] 5세기 중반 저자인 키루스의 테오도레토스의 작품에서 이미 널리 퍼져 있던 그리스의 영향으로 인해[6] 에프렘을 시리아 정체성과 연관시키고 그를 "시리아인" ()으로만 표기하는 것이 관례가 되었고, 이로써 그의 아람인 자기 동일성이 흐려졌다. 그의 저술과 다른 아람어 사용 작가의 작품에서 증명되었으며, 초기 전례 전통의 예에서도 증명되었다.[6]

그러한 문제 중 일부는 역사적 자료 편집 분야 내의 몇 가지 방법론적 문제의 결과로, 최근까지도 학문 문헌에서 지속되었다. 시리아 연구 내에서 자료의 비판적 편집 및 번역 과정에서 일부 학자들은 아람인과 그들의 언어(ārāmāyā)에 대한 고유어 지정을 사용한 원래 용어의 중요성에 대한 간과를 포함하여 다양한 형태의 임의적 (그리고 종종 설명되지 않은) 개입을 실천했다. 이러한 간과는 진정한 용어를 다의어 시리아/시리아어 표지로 대체함으로써 주로 번역 및 주석에서 나타났다. 이전에 언급된 에프렘에게 헌정된 ''memrā''에서 ''아람인'' (ܐܳܪܳܡܳܝܘܬܐ|아람족syc)에 대한 용어 중 하나는 소스의 원래 스크립트로 정확하게 출판되었지만,[6] 동시에 영어로 "시리아 민족"으로 번역되었고[6] 그 후 소스에 아람 관련 용어에 대한 언급 없이 "시리아/시리아어" 정체성과 관련된 인용문 중 하나로 나열되었다.[6] 일부 학자들에 의해 발견되어 수정되었음에도 불구하고,[6] 이러한 용어의 대체는 다른 사람들에게 계속해서 문제를 야기하고 있다.[6]

3. 3. 시리아인으로의 호칭 문제

에프렘은 아람어를 사용했으며, 그의 작품에는 자신의 언어(아람어), 고향(아람), 민족(아람인)에 대한 언급이 포함되어 있다.[6] 그는 "아람 기독교의 진정한 목소리"로 알려져 있다.[6]초기에는 "보물 동굴"에서 발견되는 아람어를 "시리아어"로 표기하는 그리스 관행이 에프렘에게서 기인했다고 믿었지만, 후대 연구에 따르면 해당 작품은 에프렘 사후 약 600년경 익명의 저자에 의해 쓰여진 것으로 밝혀졌다.[6] 따라서 에프렘의 원래 작품은 이러한 영향을 받지 않았다.

에프렘을 존경했던 신학자 세루그의 야곱은 에프렘의 언어를 아람어와 "시리아어"로 이중 명명하는 관습을 받아들였다.[6] 그는 에프렘을 ''아람인''의 ''왕관''으로 칭송했으며, 이는 초기 전례 텍스트에서도 반복되었다.[6] 그러나 키루스의 테오도레토스와 같은 5세기 중반 작가들의 그리스어 사용의 영향으로 에프렘은 "시리아인"으로만 표기되었고, 이로 인해 그의 아람인 정체성은 흐려지게 되었다.[6]

이러한 문제는 역사적 자료 편집 과정에서 발생한 몇 가지 방법론적 문제의 결과이기도 하다.[6] 일부 학자들은 자료의 비판적 편집 및 번역 과정에서 아람인과 그들의 언어에 대한 원래 용어의 중요성을 간과하고, 이를 "시리아/시리아어"로 임의적으로 대체하는 경우가 있었다.[6] 예를 들어, 에프렘에게 헌정된 ''memrā''에서 ''아람인''이라는 용어는 원문에는 정확하게 출판되었지만, 영어 번역에서는 "시리아 민족"으로 번역되기도 했다.[6] 이러한 용어 대체는 여러 학자들에 의해 지적되고 수정되었지만, 여전히 문제를 야기하고 있다.[6]

4. 저술과 작품

에프렘은 찬송가, 성경 주석, 산문 등 다양한 형태의 작품을 남겼다. 특히 400편이 넘는 찬송가가 현존하며, 교회 역사가 소조멘은 에프렘이 300만 구절을 썼다고 전한다.[25]

에프렘의 작품 중 가장 중요한 것은 서정적인 가르침 찬송가(ܡܕܖ̈ܫܐ, ''madrāšê'')이다. 이 찬송가들은 성경, 민속 전통, 다른 종교와 철학에서 가져온 풍부하고 시적인 이미지로 가득 차 있다. ''madrāšê''는 음절 시의 연으로 쓰여졌으며 50가지가 넘는 서로 다른 운율 체계를 사용한다.

에프렘은 운문 설교(ܡܐܡܖ̈ܐsyr, ''mêmrê'')도 썼는데, 이는 7음절의 대구 (각 7음절의 두 행)로 쓰여졌다.

산문 작품으로는 디아테사론(초기 시리아 교회의 단일 복음 조화)에 대한 성경 주석이 있으며, 시리아어 원본은 1957년에 발견되었다. 창세기와 탈출기 주석도 있으며, 사도행전 및 바울 서신 주석의 일부는 아르메니아어로 남아있다.

또한, 바르다이산, 마니, 마르키온 등을 반박하는 글도 썼다.[25]

에프렘은 많은 기도문과 성경 주석을 남겼으며, 정교회에서 높이 평가한다. 특히 대재 기간 중 토요일(스보타)과 일요일(주일)을 제외한 각 기도마다 사용하는 "에프렘의 축문"이 잘 알려져 있다.[25] 성경 주석은 구약과 신약 모두에 걸쳐 있지만,[26] 모세 오경 주석이 특히 주목할 만하다.[25]

에프렘의 저작은 당시 시리아 수도사들의 생활상을 엿볼 수 있게 해준다는 평가를 받는다.[27]

4. 1. 필사본

Forshall & Rosen(1839)과 Wright(1870–72)에 의해 출판된 대영 도서관의 시리아어 필사본 목록에 따르면 "에프렘의 작품이나 에프렘에게 귀속된 작품을 담고 있는 필사본이 90여 점"이라고 한다.

4. 2. 찬송가

에프렘은 많은 찬송가를 지었으며, 그중 400개가 넘는 작품이 현재까지 전해진다.[25] 교회 역사가 소조멘은 에프렘이 3백만 구절을 썼다고 기록했다. 에프렘은 자신의 작품에서 초기 랍비 유대교의 가르침, 그리스 철학과 과학, 메소포타미아와 페르시아 지역의 신비주의적 상징 전통을 결합하여 사용했다.에프렘의 작품 중 가장 중요한 것은 서정적인 가르침 찬송가(ܡܕܖ̈ܫܐ, ''madrāšê'')이다. 이 찬송가들은 성경, 민속 전통, 다른 종교와 철학에서 가져온 풍부하고 시적인 이미지들로 가득하다. ''madrāšê''는 음절 시의 연으로 쓰였으며, 50가지가 넘는 서로 다른 운율 체계를 사용한다. 각 ''madrāšâ''는 그 시작 구절에 의해 식별되는 전통적인 선율인 ''qālâ''(ܩܠܐ)를 가지고 있었지만, 이 ''qālê''는 현재 모두 사라졌다. 바르다이산과 마니 역시 ''madrāšê''를 작곡했는데, 에프렘은 이 형식이 그들의 주장에 맞서는 적절한 도구라고 생각했다.[26]

에프렘의 찬송시는 여러 주기로 묶여 있으며, 그중 영어로 번역되어 출판된 것은 다음과 같다.

- ''동정론에 관하여'' 52편

- ''탄생에 관하여'' 28편

- ''낙원에 관하여'' 15편

- ''[황제 카이사르] 율리아누스 반대'' 4편

- ''니시비스의 노래'' 또는 ''니시비스에 관하여''

- ''교회에 관하여''

- ''사순절에 관하여''

- ''부활절에 관하여''

- ''이단에 반하여''

다만, 이러한 제목 중 일부는 전체 찬송가 모음과 정확히 일치하지 않는다. 예를 들어 ''니시비스의 노래''는 첫 절반만이 니시비스에 관한 내용을 담고 있다.

에프렘의 찬송가 중 특히 주목할 만한 것은 ''이단에 반대하는 찬송가''이다. 에프렘은 이 찬송가들을 통해 초기 교회를 분열시키려 했던 이단에 대해 경고했다. 그는 신자들이 "사람들의 교활함과 속임수로, 온갖 교훈의 풍조에 밀려 이리저리 흔들리고 다닌다"고 걱정했다. 에프렘은 가현설과 같은 이단에 맞서기 위해 교리적 내용이 담긴 찬송가를 만들었다. ''이단에 반대하는 찬송가''는 그리스도의 성육신이 인간성과 신성을 모두 지니고 있음을 보여주기 위해 다채로운 비유를 사용한다. 에프렘은 그리스도의 인간성과 신성의 통합이 평화, 완전함, 그리고 구원을 상징한다고 믿었다.

정교회에서는 에프렘이 남긴 많은 기도문과 성경 주석을 높이 평가한다. 에프렘이 지은 기도문 중에서 대재 기간 중 토요일(스보타)과 일요일(주일)을 제외한 각 기도마다 사용하는 "에프렘의 축문"이 잘 알려져 있다.[25] 에프렘은 구약과 신약 모두에 걸쳐 성경 주석을 남겼지만,[26] 특히 모세 오경 주석이 주목할 만하다.[25]

에프렘의 저작은 당시 시리아 수도사들의 생활상을 엿볼 수 있게 해준다는 평가를 받는다.[27]

4. 2. 1. 찬송가의 특징

에프렘에게는 400개가 넘는 찬송가가 전해진다. 일부가 유실된 것을 감안하더라도 에프렘이 많은 작품을 남겼다는 것은 의심할 여지가 없다. 교회 역사가 소조멘은 에프렘이 3백만 구절을 썼다고 전한다.[25] 에프렘은 자신의 저술에서 초기 랍비 유대교의 방식, 그리스 과학과 철학, 메소포타미아/페르시아의 신비주의 상징 전통을 결합하였다.에프렘의 작품 중 가장 중요한 것은 서정적인 가르침 찬송가(ܡܕܖ̈ܫܐ, ''madrāšê'')이다. 이 찬송가들은 성경, 민속 전통, 그리고 다른 종교와 철학에서 가져온 풍부하고 시적인 이미지로 가득 차 있다. ''madrāšê''는 음절 시의 연으로 쓰여졌으며 50가지가 넘는 서로 다른 운율 체계를 사용한다. 각 연(또는 구절) 사이에는 후렴 또는 회중 후렴구(ܥܘܢܝܬܐ, ''ûnîṯâ'')가 있으며, 후렴의 멜로디는 연의 시작 부분의 멜로디를 모방한다.[26] 각 ''madrāšâ''는 그 시작 구절에 의해 식별되는 전통적인 선율인 ''qālâ''(ܩܠܐ)를 가지고 있었으나, 이 모든 ''qālê''는 현재 전해지지 않는다. 바르다이산과 마니가 ''madrāšê''를 작곡했으며, 에프렘은 그 매체가 그들의 주장에 대항하는 적절한 도구라고 느꼈다.[26]

''madrāšê''는 다양한 찬송가 주기로 모아진다. 영어 번역본으로 출판된 것은 다음과 같다.

- ''동정론에 관하여'' 52편

- ''탄생에 관하여'' 28편

- ''낙원에 관하여'' 15편

- ''[황제 카이사르] 율리아누스 반대'' 4편

- ''니시비스의 노래'' 또는 ''니시비스에 관하여''

- ''교회에 관하여''

- ''사순절에 관하여''

- ''부활절에 관하여''

- ''이단에 반하여''

이러한 제목 중 일부는 전체 컬렉션에 적합하지 않다. 예를 들어 ''니시비스의 노래''의 첫 번째 절반만 니시비스에 관한 것이다.

특히 영향력 있었던 것은 ''이단에 반대하는 찬송가''였다. 에프렘은 이것들을 사용하여 초기 교회를 분열시킬 위협이 있는 이단에 대해 신도들에게 경고했다. 그는 신자들이 "사람들의 교활함과 속임수로, 온갖 교훈의 풍조에 밀려 이리저리 흔들리고 다닌다"고 한탄했다. 그는 올바른 생각을 가진 기독교인들이 가현설과 같은 이단에 대항하도록 교리적 세부 사항으로 가득 찬 찬송가를 고안했다. ''이단에 반대하는 찬송가''는 그리스도의 성육신을 완전히 인간적이면서 신성한 것으로 묘사하기 위해 다채로운 은유를 사용한다. 에프렘은 그리스도의 인간성과 신성의 통일성이 평화, 완전성, 구원을 나타낸다고 주장했다.

4. 2. 2. 찬송가 주기

에프렘에게는 400개가 넘는 찬송가가 전해지며, 일부가 유실된 것을 감안하더라도 그의 다작은 의심의 여지가 없다. 교회 역사가 소조멘은 에프렘이 3백만 구절을 썼다고 전한다.[25] 에프렘은 그의 저술에서 세 가지 유산을 결합하는데, 초기 랍비 유대교의 모델과 방법을 활용하고, 그리스 과학과 철학에 능숙하게 참여하며, 메소포타미아/페르시아의 신비주의 상징 전통을 즐겨 사용했다.그의 작품 중 가장 중요한 것은 서정적인 가르침 찬송가(''madrāšê'')이다. 이 찬송가들은 성경, 민속 전통, 그리고 다른 종교와 철학에서 가져온 풍부하고 시적인 이미지로 가득 차 있다. ''madrāšê''는 음절 시의 연으로 쓰여졌으며 50가지가 넘는 서로 다른 운율 체계를 사용한다. 각 ''madrāšâ''는 그 시작 구절에 의해 식별되는 전통적인 선율인 ''qālâ''를 가지고 있었으나, 이 모든 ''qālê''는 현재 유실되었다. 바르다이산과 마니가 ''madrāšê''를 작곡했으며, 에프렘은 그 매체가 그들의 주장에 대항하는 적절한 도구라고 느꼈다.

''madrāšê''는 다양한 찬송가 주기로 모아진다. 2000년까지 영어 번역본이 출판되었다.

- 52편의 찬송가 ''동정론에 관하여''

- 28편의 찬송가 ''탄생에 관하여''

- 15편의 찬송가 ''낙원에 관하여''

- 4편의 찬송가 ''[황제 카이사르] 율리아누스 반대''

- ''니시비스의 노래'' 또는 ''니시비스에 관하여''

- ''교회에 관하여''

- ''사순절에 관하여''

- ''부활절에 관하여''

- ''이단에 반하여''

이러한 제목 중 일부는 전체 컬렉션에 적합하지 않다 (예: ''니시비스의 노래''의 첫 번째 절반만 니시비스에 관한 것이다). 에프렘의 찬송가의 다양한 컬렉션은 후대 편집자들이 무작위로 조립하여 컬렉션의 첫 번째 찬송가의 주제에 따라 이름이 지어진 것으로 보인다.

특히 영향력 있었던 것은 그의 ''이단에 반대하는 찬송가''였다. 에프렘은 이것들을 사용하여 초기 교회를 분열시킬 위협이 있는 이단에 대해 그의 신도들에게 경고했다. 그는 올바른 생각을 가진 기독교인들이 가현설과 같은 이단에 대항하도록 교리적 세부 사항으로 가득 찬 찬송가를 고안했다. ''이단에 반대하는 찬송가''는 그리스도의 성육신을 완전히 인간적이면서 신성한 것으로 묘사하기 위해 다채로운 은유를 사용한다. 에프렘은 그리스도의 인간성과 신성의 통일성이 평화, 완전성, 구원을 나타낸다고 주장한다. 이와 대조적으로 가현설과 다른 이단들은 그리스도의 본성을 분열시키거나 축소하려 했고, 그렇게 함으로써 그들의 거짓 가르침으로 그리스도의 추종자들을 찢고 폄하하려 했다.

4. 2. 3. 찬송가 진위 논란

에프렘에게 귀속된 찬송가는 400개가 넘지만,[7] 그중 일부는 유실되었고, 또 어떤 것들은 진위 여부가 의심되기도 한다. 특히 ''탄생에 관하여''와 ''공현 축일에 관하여'' 찬송가 주기의 진위성을 두고 학자들 사이에 논쟁이 벌어지고 있다.에드먼드 베크는 1956년에 ''탄생에 관하여'' 찬송가의 진정성을 부정하며,[7] 에프렘이 중재자로서의 마리아를 거의 언급하지 않았다고 주장했다. 세바스찬 브록 역시 이 찬송가들의 진정성에 의문을 제기하며 5~6세기의 작품으로 추정했다. 코르넬리아 혼도 브록의 결론에 동의했다. 반면, J. 배링턴 베이츠는 ''탄생에 관하여'' 주기 중 12개의 찬송가만이 진정성이 없다고 보았다.

베크는 1959년에 ''공현 축일에 관하여'' 찬송가의 진위성에 대해서도 의문을 제기했다. 에프렘은 예수의 1월 6일 세례를 기념하는 축제로서의 공현 축일에 대해 알지 못했기 때문이다. 당시에는 1월 6일에 예수의 탄생과 세례를 함께 기념했다. 베크는 ''공현 축일에 관하여'' 찬송가가 공현 축일과 탄생 축일을 별개의 축제로 전제하고 있어 에프렘의 작품이 아니라고 주장했다. 또한, 이 찬송가들은 9세기에 이르러서야 필사본에 등장하여 삽입되었을 가능성을 시사한다.

학자들은 대체로 베크의 주장을 받아들여 ''공현 축일에 관하여'' 찬송가 전체가 4세기 이후에 성립되었으며, 일부는 에프렘의 작품이 아니라고 본다.

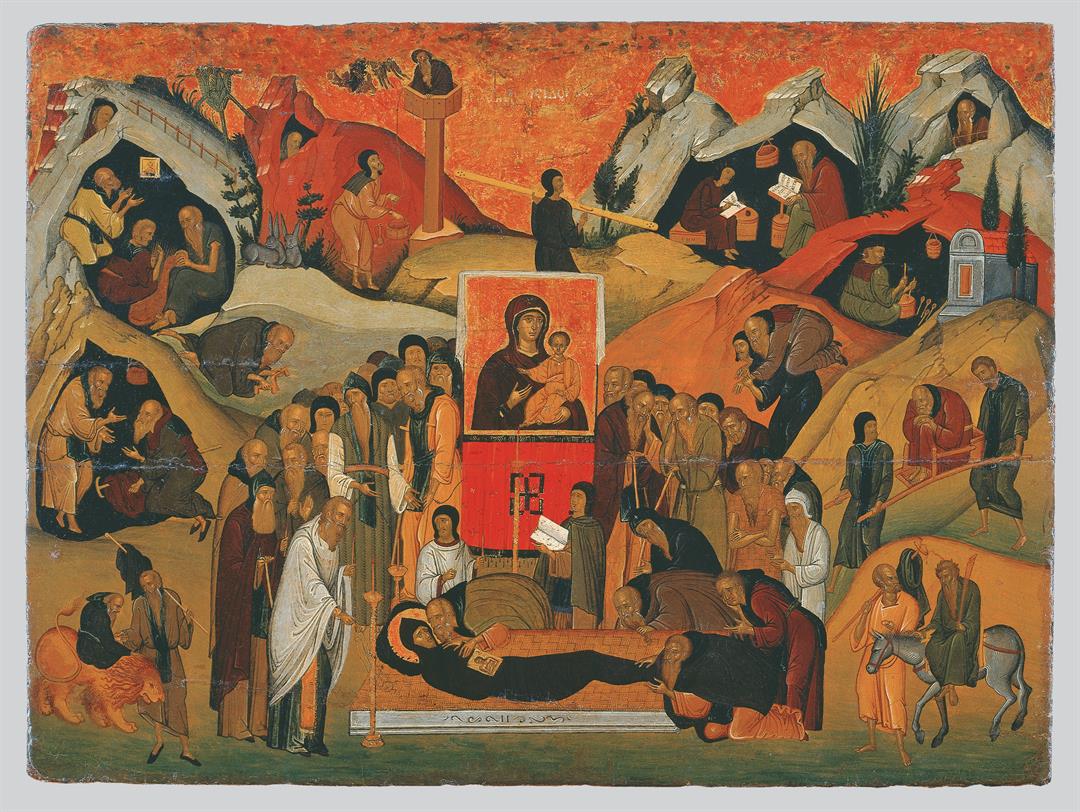

4. 3. 공연 관행과 성별

에프렘의 작품과 여성성의 관계는 마드라셰가 리라 반주와 함께 여성 합창단에 의해 불렸다는 기록을 통해 다시 한번 드러난다.[8] 이 여성 합창단은 역사적인 시리아 기독교에서 중요한 기관인 언약의 딸들(Daughters of the Covenant)의 구성원들로 이루어져 있었지만, 항상 그렇게 표기되지는 않았다.[8] 에프렘은 많은 시리아 전례 시인들처럼 여성의 목소리가 교회에서 중요하다고 믿었는데, 이는 하나님의 부름을 받아들여 예수의 탄생을 통해 모든 인류를 구원한 마리아를 본보기로 삼았기 때문이다.[9] 마드라셰의 한 종류인 ''소기야타''(soghyatha)는 남성 합창단과 여성 합창단 사이의 대화 방식으로 불렸다.[9] 여성 합창단은 성경 속 여성의 역할을, 남성 합창단은 남성의 역할을 불렀다. 에프렘의 마드라셰를 노래하는 역할을 통해 여성 합창단은 예배에서 역할을 부여받았다.[8]4. 4. 추가 저술

에프렘은 운문 설교(ܡܐܡܖ̈ܐ|멤레syr)를 썼다. 이러한 시 형태의 설교는 마드라쉐보다 수가 훨씬 적다. 밈레는 7음절의 대구 (각 7음절의 두 행)로 쓰여졌다.에프렘의 세 번째 저술 범주는 산문 작품이다. 그는 디아테사론 (초기 시리아 교회의 단일 복음 조화)에 대한 성경 주석을 썼으며, 그 시리아어 원본은 1957년에 발견되었다. 그의 ''창세기와 탈출기에 대한 주석''은 창세기와 탈출기에 대한 주석이다. 그의 사도행전 및 바울 서신에 대한 주석의 일부 단편은 아르메니아어로 존재한다.

그는 또한 바르다이산, 마니, 마르키온 등을 반박하는 글을 썼다.[25]

4. 5. 상징과 은유

에프렘의 저술은 풍부한 상징과 은유를 담고 있다. 크리스토퍼 벅은 6가지 주요 시나리오와 6가지 근본 은유를 분석하여 요약했다. 주요 시나리오는 길, 영광의 옷, 언약의 아들딸들, 혼인 잔치, 지옥의 굴복, 노아의 방주/선원이다. 근본 은유는 의사, 생명의 약, 거울, 진주, 생명나무, 낙원이다.5. 위작과 오인

에프렘은 기독교 신앙의 상징에 대한 깊은 묵상과 이단에 대한 확고한 입장으로 교회 전체에서 널리 존경받았다. 이러한 인기와 영향력 때문에 에프렘의 이름을 딴 수많은 위작과 전설적인 성인전이 다양한 언어로 등장했다. 이 작품들 중 일부는 시 형태로, 에프렘 특유의 7음절 연작시 형식을 모방하기도 했다.[12]

시리아 교회는 여전히 에프렘의 찬송가를 예배에 사용하지만, 대부분 원본을 편집하고 합쳐놓은 것이다. 에프렘의 작품으로 알려진 ''보물 동굴''은 시리아어로 쓰였으나, 6세기 말과 7세기 초에 살았던 훨씬 후대의 익명 작가가 쓴 것이다.

5. 1. 그리스 에프렘

Ephraem Graecusel(그리스인 에프렘, 진짜 시리아의 에프렘과 반대되는 의미)라고 불리는 그리스어로 된 "에프렘"의 작품이 매우 많이 남아 있다. 그러나 이 작품들은 단일 저자의 작품이 아니며, 편의상 Ephraem Graecusel라는 용어를 사용한다. 어떤 텍스트는 에프렘의 진정한 작품을 그리스어로 번역한 것이지만, 대부분은 그렇지 않다.[12] 에프렘은 성녀 마리아의 생애와 같은 성인전을 저술한 것으로 여겨지지만, 이러한 평가는 의문시되고 있다.[10] 이 작품들 중 가장 잘 알려진 것은 대재와 동방 기독교의 다른 금식 기간 동안 모든 예배에서 암송되는 성 에프렘의 기도이다.[10][11]이러한 작품에 대한 비판적인 검토는 거의 이루어지지 않았다. 이 작품들은 아세마니에 의해 비판 없이 편집되었으며, 프란촐라스에 의해 현대 그리스어판도 존재한다.[12] 학자들 사이에서는 에프렘에게 귀속된 그리스어 작품집이 단지 '산발적으로 진정한' 것이라는 광범위한 합의가 이루어져 있다.[12]

"에프렘의 엄청난 명성을 보여주는 것은 그리스어로 된 그의 방대한 작품들이 그의 이름으로 수집되었다는 점이다. 시리아어 원본이 남아 있지 않은 경우, 진정성에 대한 의문이 제기된다. (...) 그리스어 작품들은 번역이라기보다는 에프렘이 가장 좋아하는 이미지를 사용하여 그의 정신으로 각색한 것일 수 있다. 널리 받아들여지는 판단은 이 작품집이 '산발적으로 진정한' 것이라는 것이다."[12]

5. 2. 라틴 에프렘 및 기타 언어

"에프렘"의 작품은 라틴어, 슬라브어, 아랍어로도 존재한다. "에프렘 라티누스"는 "에프렘 그레쿠스"의 라틴어 번역본에 붙여진 명칭이다. 시리아의 에프렘이 쓴 것은 아니다. "가짜 에프렘 라티누스"는 에프렘의 양식을 모방하여 에프렘의 이름으로 된 라틴어 작품에 붙여진 이름이다. 그 예로는 라틴어 버전과 시리아어 버전이 각각 하나씩 남아 있는 ''가짜 에프렘의 묵시록''이 있다. 또한 에프렘의 저작으로 여겨지는 것으로는 10세기 릴라 조각에서 발견된 ''파레네시스'' 또는 "계율", 그리고 13세기 초 ''키예프 동굴 수도원 헌장''에 수록된 작품이 있으며, 이는 고대 교회 슬라브어로 번역되었다.6. 성인으로서의 공경

에프렘은 동방 기독교와 서방 기독교 모두에서 성인으로 공경받는다. 그는 수도 생활 규율의 모범으로 존경받으며, 동방 정교회에서는 존경받는 아버지(성인 수도사)로 여겨진다. 그의 축일은 1월 28일과 존경받는 아버지의 토요일(치즈 금식 토요일), 즉 대사순절 시작 전 토요일이다.[14]

1920년 10월 5일, 교황 베네딕토 15세는 에프렘을 교회 박사("시리아인의 박사")로 선포했다.[15] 로마 가톨릭에서는 그의 축일을 6월 9일, 미국 성공회 성인력에서는 6월 10일,[18] 잉글랜드 성공회에서는 6월 9일에 그를 기념한다.[19]

에프렘의 칭호로는 '영의 하프'(시리아어: ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ|케나라 드-루하syr)가 가장 널리 알려져 있으며, 에데사의 부제, 시리아인의 태양, 교회의 기둥으로도 불린다.[16]

6. 1. 전설적인 이야기

에프렘이 사망한 직후, 그의 삶에 대한 전설적인 이야기가 퍼지기 시작했다. 이 이야기들 중에는 에프렘의 아버지가 아브닐 또는 아비잘의 이교도 사제였다는 주장이 있다. 그러나 에프렘 자신의 저술에 나타난 내부 증거는 그가 기독교인 부모에게서 자랐음을 시사한다.[13]''다음은 확인된 역사적 사실이 아닌, 교회가 전하는 전승의 개략이다.''

에프렘은 4세기 초, 현재의 시리아와 튀르키예 국경에 위치한 니시비스[20]의 가난하지만 경건한 농가에서 태어났다. 그의 조상은 거지였으며, 농사를 짓기 시작한 것은 조부 때부터라고 한다.[21]

당시는 박해가 계속되던 시기였지만, 에프렘은 경건한 기독교인 집안에서 자라며 신앙심 깊은 신자가 되도록 교육받았다. 그러나 소년 시절의 에프렘은 조급하고 제멋대로인 성격으로, 자주 싸움을 벌이고 경솔한 언행을 일삼았으며, 심지어 신의 존재에 의문을 품기도 했다.[21]

어느 날, 에프렘은 양치기에게 하룻밤 묵을 곳을 부탁했다. 그런데 늑대가 양을 물어 죽이는 사건이 발생했고, 양치기는 에프렘이 도적을 사주하여 양을 훔치려 했다고 오해하여 그를 고발했다. 이로 인해 에프렘은 무고한 죄로 투옥되었다. 감옥에는 에프렘 외에도 억울하게 투옥된 두 사람이 더 있었다. 세 사람은 억울한 누명을 쓴 것에 분개하며 인내의 나날을 보냈다.[22]

어느 날 밤, 에프렘은 꿈속에서 목소리를 들었다. 그 목소리는 신의 뜻을 상기시키며, 지금까지 에프렘이 해 온 일을 돌이켜 보라고 알려주었다. 에프렘은 자신의 현재 처지가 과거의 죄 때문임을 깨닫고, 동료 두 사람에게도 이 사실을 이야기했다. 세 사람은 모두 뉘우치고 경건한 사람이 되었다. 이후 에프렘은 결백이 증명되어 석방되었다.[22]

깊은 통회의 마음을 품게 된 에프렘은 석방 후 인근 산으로 들어가 은둔 생활을 시작했다. 그는 니시비스에서 뛰어난 금욕 생활로 이름난 주교(감독) 이아코프(야고보)의 제자가 되어 지도를 받으며, 덕이 높은 사람으로 성장했다. 이아코프는 에프렘의 덕성과 재능을 알아보고, 그가 설교하고 학교에서 아이들을 가르칠 수 있도록 배려했다. 또한 제1차 전 지구 공의회(니케아 공의회)에 이아코프가 참석할 때 에프렘을 동행시키기도 했다. 이아코프가 세상을 떠난 후, 에프렘은 에데사로 가서 그곳의 수도사들과 교류하며 많은 사람들에게 설교했다. 그는 아리우스파를 반박하고, 그 동조자들을 설득하고 교화하는 데 힘썼다.[23]

에프렘은 순종적인 성품으로 자신을 누구보다 죄 많은 사람으로 여겼다. 만년에 그는 이집트 황야의 위대한 은둔자들의 업적을 직접 보고 싶어 이집트로 떠났다. 이집트에서 에프렘은 존경받는 손님으로 환영받았고, 은둔자들과의 교제를 통해 큰 위안을 얻었다.[24]

에프렘은 귀갓길에 카파도키아의 카이사리아에 들러 성 대 바실리우스(바실리오스)를 방문했다. 바실리우스는 에프렘을 사제로 서품(서임)하려 했으나, 에프렘은 이를 굳게 사양했다. 여러 번의 설득 끝에 에프렘은 부제직을 받는 것만을 승낙했다. 훗날 바실리우스는 에프렘을 주교로 임명하려 했지만, 에프렘은 겸손한 마음으로 죽을 때까지 부제직에 머물렀다.[24]

에데사로 돌아온 에프렘은 만년을 은둔자로 보내려 했으나, 신의 뜻에 따라 다시 사람들을 위해 봉사했다. 에데사에 기근이 발생하자, 그는 부유한 사람들에게 음식을 나눠주도록 설득하고, 기부금으로 구제 시설을 건립하여 많은 빈민과 병자를 구제했다.[24]

그 후, 에프렘은 다시 에데사 근교의 동굴에 은둔하여, 죽을 때까지 그곳에서 머물렀다.[24]

6. 2. 동방 기독교에서의 공경

에프렘은 동방 기독교에서 수도 생활 규율의 모범으로 존경받고 있다. 동방 정교회 성인전에서 에프렘은 존경받는 아버지(즉, 성인 수도사)로 여겨진다. 그의 축일은 1월 28일과 존경받는 아버지의 토요일(치즈 금식 토요일), 즉 대사순절 시작 전 토요일에 기념된다.[14]

6. 3. 서방 기독교에서의 공경

1920년 10월 5일, 교황 베네딕토 15세는 에프렘을 교회 박사("시리아인의 박사")로 선포했다.[15] 에프렘에게 가장 인기 있는 칭호는 ''영의 하프''(시리아어: ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ|케나라 드-루하syr)이다. 그는 또한 에데사의 부제, 시리아인의 태양, 교회의 기둥으로도 불린다.[16]그의 로마 가톨릭 축일은 6월 9일로, 그의 사망 날짜와 일치한다. 1920년부터 1969년까지 48년 동안은 6월 18일이었으며, 이 날짜는 여전히 특별 전례 양식에서 지켜진다.[17] 미국 성공회의 성인력에서 에프렘의 축일은 6월 10일이다.[18] 잉글랜드 성공회에서는 6월 9일에 에프렘을 기념일로 기념한다.[19]

6. 4. 칭호

에프렘의 가장 유명한 칭호는 ''영의 하프''(시리아어: ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ|케나라 드-루하syr)이다. 그는 에데사의 부제, 시리아인의 태양, 교회의 기둥으로도 불린다.[16]7. 번역

- Sancti Patris Nostri Ephraem Syri opera omnia quae exstantla (3권), 페터 암바라흐 저, 로마, 1737–1743.

- E. 베크, Des heiligen Ephraem des Syrers Hymen De Nativitate (Epiphania)de, CSCO 186/187, 루벤, 1959, 144–191 (131–177).

- * 베크 판을 기반으로 한 프랑스어 번역본: Ephrem le Syrien. Hymnes sur l'Êpiphanie. Hymnes baptismales de l'Orient syrien. Introduction, traduction du texte syriaque, notes et index par François Cassingena프랑스어, o.s.b ., Spiritualité orientale프랑스어, no 70, 벨퐁텐 수도원, 베그롤-앙-모주, 1997.

- 시리아의 에프렘, ''Hymns'', 존 메이엔도르프 소개, 캐슬린 E. 맥베이 번역. (뉴욕: 폴리스트 출판사, 1989)

- 성 에프렘, ''Hymns on Paradise'', 세바스찬 브록 번역 (크레스트우드, NY: 성 블라디미르 신학교 출판사, 1990).

- ''Saint Ephrem's Commentary on Tatian's Diatessaron: An English Translation of'' 체스터 비티 ''Syriac MS 709 with Introduction and Notes'', 카멜 맥카시 번역 (옥스퍼드: 옥스퍼드 대학교 출판부, 1993).

- 시리아의 성 에프렘, ''Commentary on Genesis, Commentary on Exodus, Homily on our Lord, Letter to Publius'', 에드워드 G. 매튜스 주니어와 조셉 P. 아마르 번역. 캐슬린 맥베이 편집. (워싱턴, DC: 가톨릭 아메리카 대학교 출판부, 1994).

- 시리아의 성 에프렘, ''The Hymns on Faith'', 제프리 위크스 번역. (워싱턴, DC: 가톨릭 아메리카 대학교 출판부, 2015).

- 산 에프렌 데 니시비스, Himnos de Navidad y Epifaníaes, 에프렘 이딜리즈 사다크 저, 마드리드, 2016.

- 시리아의 성 에프라임, ''Eschatological Hymns and Homilies'', M.F. 토알과 헨리 버게스 번역, 수정판. (플로렌스, AZ: 사곰 출판사, 2019).

참조

[1]

웹사이트

Saint Ephrem

https://www.francisc[...]

2023-08-17

[2]

웹사이트

Venerable Ephraim the Syrian

https://www.oca.org/[...]

2023-08-17

[3]

웹사이트

Harp of the Holy Spirit: St. Ephrem, Deacon and Doctor of the Church

https://www.thedivin[...]

2023-08-17

[4]

서적

Nicene and Post-Nicene Fathers: Second Series Volume IV Anthanasius

https://books.google[...]

Cosimo, Inc.

[5]

웹사이트

St. Ephrem's Marvelous Sermon on the Cross of Christ

https://sacredwindow[...]

2024-06-14

[6]

웹사이트

Sergey Minov, Cult of Saints, E02531

http://csla.history.[...]

[7]

간행물

"Die Mariologie der echten Schriften Ephräms,"

Oriens Christianus

1956

[8]

논문

Revisiting the Daughters of the Covenant: Women's Choirs and Sacred Song in Ancient Syriac Christianity

2018-06-28

[9]

논문

Singing women's stories in Syriac tradition

2010

[10]

웹사이트

Pray the Lenten Prayer of St. Ephrem

https://guideposts.o[...]

2024-12-14

[11]

웹사이트

Meditating on the prayer of St. Ephrem the Syrian during Lent

https://akinsidepass[...]

2024-12-14

[12]

웹사이트

A list of works with links to the Greek text can be found online

https://www.roger-pe[...]

[13]

웹사이트

Venerable Ephraim the Syrian

https://www.oca.org/[...]

2020-09-18

[14]

웹사이트

ЕФРЕМ СИРИН

https://www.pravenc.[...]

2022-08-17

[15]

웹사이트

PRINCIPI APOSTOLORUM PETRO

https://www.vatican.[...]

Vatican.va

[16]

웹사이트

New Advent

http://www.newadvent[...]

newadvent.org

[17]

웹사이트

Ephrem

https://santosepulcr[...]

2021-10-13

[18]

서적

Lesser Feasts and Fasts 2018

https://extranet.gen[...]

Church Publishing

2022-05-08

[19]

웹사이트

The Calendar

https://www.churchof[...]

2021-03-27

[20]

서적

聖エフレム伝

愛心館発行

[21]

서적

諸聖略伝 二月

[22]

서적

諸聖略伝 二月

[23]

서적

諸聖略伝 二月

[24]

서적

諸聖略伝 二月

[25]

서적

諸聖略伝 二月

[26]

웹사이트

Толкования на Священное Писание. — Ефрем Сирин

http://azbyka.ru/?ot[...]

[27]

서적

諸聖略伝 二月

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com